平沼橋のガスタンクが恐ろしい姿になっているのは何故?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

平沼橋のガスタンク、うち一つがハゲチャビンになってます!近隣住民としては、普段より薄くなっているようで、恐ろしいのですが、大丈夫なのでしょうか。何やっているんでしょう?(TEYさんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

塗装が剥がされているのは10年に一度の検査の為だった!ちなみに検査中のガスホルダーからはガスが全て抜かれていた。

ライター:篠原 章公

ガスタンクがハゲチャビン……キニナル投稿を受け早速現地へ行ってみると、たしかに塗装が剥がされたような、古びた印象のガスタンクが存在していた。これは以前「平沼橋のガスタンクは街中にあるけれど大丈夫なの?」の記事で東京ガス・平沼整圧所へ取材した際にはなかったもの。

4基あるうちの2基は球体の半分ほどがシートで覆われていた

線路沿いに佇む一風変わったガスタンク。

なかなか見慣れない光景なだけに、電車内から見かけた際などキニナっていた方も多いのではないだろうか。

それにしても、果たしていったい何の作業中なのだろう。再度東京ガスの平沼整圧所へと取材を申し込み、お話を伺った。(ちなみに私たちが「ガスタンク」と呼んでいる球体の名称は「ガスホルダー」。以前の記事を踏まえて、本記事内でも以下「ガスホルダー」の呼び名で統一させていただきます)

早速お話を伺う事に

相鉄線平沼橋駅からほど近くにある平沼整圧所の敷地内に入ると、間近からガスホルダーを確認することが出来た。

近くで見るとかなりの迫力だ

作業中と思われるガスホルダーを横目に見つつ、事務所内にてお話を伺う事に。

所長の町田さん(中央)をはじめ、佃さん(左)、一志さん(右)に対応していただいた

ずばり、何の作業をしているのか尋ねると、「10年に1回、ガスホルダーの溶接部分に傷が付いていないかの定期検査をしています。検査期間は1基あたり8カ月程度です。分かりやすく言えば、ガスホルダーの健康診断ですね」とのこと。

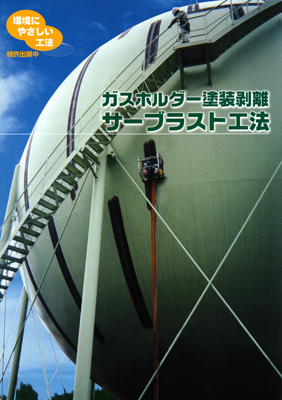

ガスホルダーは厚い金属の板を溶接して造られており、その溶接部分に傷が付いていないかを検査するため、現在は塗装を剥がした状態なのだそうだ。塗装を剥がす際には、超高圧の水をロボットから塗装面に噴射して塗装を剥がし、同時に排水を回収するという「サーブラスト工法」が用いられており、これはガスホルダーの塗装をはがす為に開発された技術なのだという。

実際の作業の様子(※画像は(株)東京ガス提供)

また、検査の方法は超音波によって主に板の内部に傷がないかを調べる方法と、「磁粉探傷試験」と呼ばれる電磁石を用いて主に板の表面に傷が付いていないかを調べる2通りの方法で行われており、中でも「磁粉探傷試験」はガスホルダーの内側と外側に取り付けられたゴンドラに乗って、溶接線の一つひとつを作業員の方が丹念にチェックをしていくのだそうだ。

これによって発見された目に見えない小さな傷をその都度補修していくことで、ガスホルダーの安全性を保っているのだということだった。現在検査中なのは平沼整圧所にある4基のガスホルダーのうちの2基。残りの2基でガスの供給を行っているという。

そして、なんと今回は特別にガスホルダーの内部に入れて頂き「磁粉探傷試験」を実演していただけるとのこと。ガスホルダーの内部にはいったいどんな光景が広がっているのか、期待に胸を膨らませながらいざガスホルダーの中へ!