クリーニング発祥の地「横浜」。現存するもっとも古いお店はどこ?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

谷戸坂にあるクリーニング発祥の地碑。何か歴史があるの?/高島町にあるクリーニング店、since1918って歴史があるように思いますが、現存する最も古いお店は?(マンジンさん、TEYさんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

現存するもっとも古いクリーニング店は、保土ケ谷区峰沢町にある「有限会社宮島クリーニング商会」。碑がある付近は、クリーニングが発展した地

ライター:松崎 辰彦

クリーニング発祥の碑

横浜は多くの文化や習慣、そして職種の発祥の地であるが、衣服のクリーニングもその一つといわれている。

みなとみらい線「元町・中華街駅」を降りて5~6分あまり歩くと「港の見える丘公園」にたどりつく。その脇にある上り坂が谷戸坂(やとざか)。しばらく歩いて左に曲がると、投稿にある碑が目に入る。

谷戸坂から入ったところにあるクリーニング発祥の碑

碑の正面にはこう刻まれている。

安政六年神奈川宿の人青木屋忠七氏西洋洗濯業を横浜本町一丁目現在の五丁目にて始めついで岡澤直次郎氏横浜元町に清水屋を開業 慶応三年脇澤金次郎氏これを継承し近代企業化の基礎を成した

この間フランス人ドンバル氏斯業の技術指導および普及発展に貢献された

これら業祖の偉業を顕彰しこゝにクリーニング業発祥の地記念碑を建立する

昭和四十八年十月吉日

神奈川県クリーニング環境衛生同業組合

全国クリーニング同業者有志

裏面には

日米和親条約締結により 此の地横浜が、西欧文明の流入開華とともにクリーニング業 発祥の地として定着し今日の隆昌をみるに至る

斯業にたずさわる者益々研鑚を重ね、 理想実現のためこゝに発祥の碑を建立する

多大なるご協賛を賜りました神奈川県、横浜市、両ご当局並びに全国の同業関係各位に対し深く謝意を表する

クリーニング業発祥の地

記念碑建設委員会

題字 神奈川県知事津田文吾 書

とある。

裏面にも文字が刻まれている

ここでいうクリーニングとは“西洋洗濯”のこと。和服を扱うそれまでの洗い方とは異なる技術であった。

なぜ横浜が日本のクリーニング発祥の地になったかは、やはり幕末から明治にかけての開国・開港という出来事が大きな契機となっている。

1853(嘉永6)年、ペリーが浦賀に来航して日本に開国を迫り、翌1854(安政元)年に日米和親条約が結ばれるが、交渉の舞台となったのは横浜であった。

一行の随行画家ハイネの絵『ペリー提督横浜村上陸の図』には整然とならぶアメリカ兵が描かれており、上衣は黒、ズボンは純白という制服だったことがわかる。

横浜開港記念館にある絵

神奈川県クリーニング環境衛生同業組合(現:神奈川県クリーニング生活衛生同業組合)発行『神奈川県クリーニング組合沿革史』によると、条約締結までの下交渉の段階で、乗組員の衣類の洗濯のことが持ち出されているとのことである。

「一説によるとこのとき、付近の人が洗濯を依頼され、自分たちの従来の洗濯法通り、灰汁(あく)をつけて白い軍服を洗ったところ、汚れは取れたが全体に薄黒くなり、洗った方も洗わせた方もびっくりした。そんなものではということになり、アメリカ側が石鹸を次回持参することを約して帰ったということになってきる」(同書より)

汚れて帰ってきた制服に当惑する米兵の表情が眼に見えるようだ。かくして洋服を洗濯する技術の必要性が、開国以後に発生したのである。

日本のクリーニングの祖、青木屋忠七と脇澤金次郎

「歴史上、日本のクリーニングは碑にあるように、1859(安政6)年に青木屋忠七(ちゅうしち)なる山梨県出身の人物が横浜本町1丁目で間口5間、奥行き20間、108坪の店を開業したのが初めとされています。ただ、クリーニング専業店ではなく、入港する船舶の荷役・配送との兼業だったようです」

こう教えてくれたのは神奈川県クリーニング生活衛生同業者組合理事長の浦島昭夫氏。

浦島氏

横浜市中区北仲通にあるクリーニング会館でお話を伺った

「この碑を建設するにあたり、私どもは“日本のクリーニング業の発祥は横浜である”という事実の裏付け調査を行い、横浜市に建設用地の提供願いを出すなどの運動を行いました。また全国有志の方々からの協賛金にも助けられ、谷戸坂にあのような立派な碑を建てることができました」

あの土地は横浜市から無償で貸与されているもので、2年に一回申請をし直して維持しているのであるという。

クリーニング碑に関して、『神奈川県クリーニング組合沿革史』は説明する。

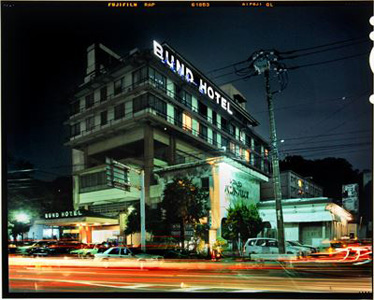

「記念碑建立が組合事業として決まったのは昭和四十六年十一月である。文久年間にフランス人ドンバルなる人物が、横浜市中区新山下町一丁目の横浜税関官舎とバンドホテル付近で西洋洗濯を開業。これが発祥であると環同組合の初代理事長、平尾城市氏がかねがね主張、すでに同氏の手でバンドホテルのところに記念標が仮設され、市内観光バスのガイドもクリーニング発祥の地として説明していた」

バンドホテル(画像提供:森日出夫)

ただし、その後の調査でドンバルなる人物の業績は発見されなかったとのことで、最終的に横浜商人録にある青木屋忠七が西洋洗濯の日本における始祖とされたとのことである。

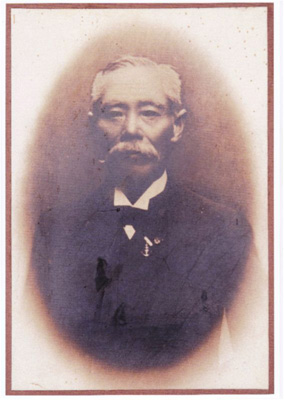

クリーニング碑建立を提案・主導した平尾城市(しろいち)初代理事長

(画像提供:神奈川県クリーニング生活衛生同業組合)

ところで、文言にある青木屋忠七や岡澤直次郎、脇澤金次郎といった人たちの子孫は、いまはどうしているのだろう? クリーニング業を続けているのだろうか?

アイデアマンだった脇澤金次郎

「わが家ではもう、クリーニング業はしていません。曾祖父の金次郎のクリーニング業は、長男の方が受け継ぎ、三男だった私の祖父はほかの仕事につきました」

そう教えてくれたのは磯子にお住まいの脇澤美紀さん。お名前からわかるように、彼女は碑にあった日本のクリーニングの祖の一人である脇澤金次郎の曾孫にあたる方である(青木屋忠七の子孫に関しては、残念ながら不明)。

脇澤美紀さん

脇澤金次郎は1840(天保11)年5月4日、長野県川中島に生れた。家は代々農家だったが、兄の岡澤直次郎が横浜元町で洗濯業を開いており、1867(慶応3)年に金次郎は兄を頼って横浜を訪れる(兄弟で名字が異なるのは、金次郎の名字「岡澤」を役人が誤って“脇澤”と聞き取り、書類に記入したためという話が伝わっている)。

日本のクリーニングの祖の一人、脇澤金次郎(画像提供:脇澤美紀)

当時、クリーニング店は外国人相手の商売だった。兄の仕事を継いだ金次郎は、兄が外国人の洗濯物を手で洗っているのを見てこれでは時間がかかると考え、洗うための「マンギ」なる機械を考案し、作業効率を高めた。

「曾祖父はその後、谷戸坂でクリーニング店『清水屋』を開業しました。でも、正確な場所がどこかはもうわかりません」

元町から谷戸坂に店を移したのは、水のよく出る土地柄であったからといわれている。

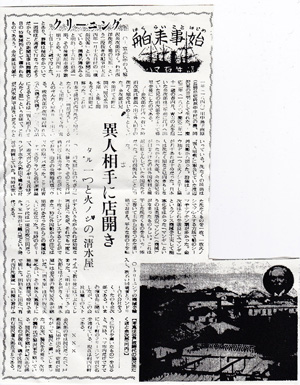

谷戸坂にあった「清水屋」(画像提供:脇澤美紀)

「近所が火事になったとき、預かっていた洗濯物を井戸に投げ込み、一つも破損することなく顧客に返納したので信用を得たという話が伝わっています」

マンギ発明もそうだが、アイデア豊富な機転の利く人物だったのかもしれない。のちに横浜市会議員となり、名士として認められたようである。

新聞にとりあげられた 1954(昭和29)年4月17日読売新聞

当時、洗濯の際の作業歌ができた。「ワシマン・ポンコツ歌」という。

三ちゃん頼むよ蒸し桶あけて ソレソレ

ポンコツ歌かよ懐かしい ホイホイ

西洋洗濯ことから流行る ソレソレ

流行(はや)る横浜、谷戸の坂 ホイホイ

(後略)

「流行る横浜、谷戸の坂」とあることから、この歌が金次郎の店を想定していることは間違いない。タイトルのワシマンとはwasherman(洗濯屋)のことだと思われる。ポンコツとは、当時の洗濯作業の一部で、洗濯物を石に叩きつけることを指している。

ポンコツ(画像提供:神奈川県クリーニング生活衛生同業組合)

脇澤金次郎の店「清水屋」は個人のお客が少なく、大きなホテルがお得意様であったとのこと。現在ではもう位置もわからぬ清水屋だが、往時は多くの洗濯物が運び込まれたことだろう。

現在のクリーニング碑は移動していた

谷戸坂にクリーニング碑ができたとき、脇澤さんの家では画家に頼んで絵を描いてもらったとのこと。その絵を見せてもらった。

建立後に描かれた絵

現在と碑の場所が違う。実は建立後何年かして、何らかの事情で碑を動かしたのである。

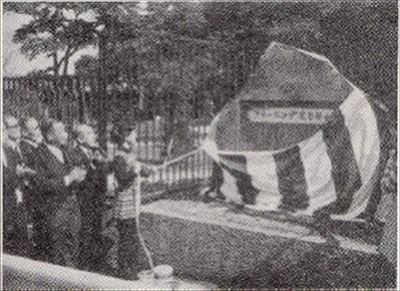

建立後の除幕式(画像提供:神奈川県クリーニング生活衛生同業組合)

現在の碑のある場所

かつて碑のあったあたり

矢印のように碑は動いた(googleマップより)

碑の場所は、もとより日本初のクリーニング店が建っていた地というわけではないようである。平尾氏も“あの場所は本当は違うんだ”と周囲の人たちにいっていたとか(バンドホテルが念頭にあったのだろう)。

それでは、現在、横浜で最古のクリーニング店はどこなのだろう。