相模原の相模川沿いに点在する「ヤツボ」という水場の正体とは?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

相模原には湧き水を利用する「ヤツボ」という水場があります。水神様が祀られるなど、ちょっと不思議な空間。ヤツボとは何でしょうか。3箇所ほどネットで見つけましたが、他にもあるでしょうか(yummyzさん)

はまれぽ調査結果!

ヤツボとは、江戸時代に作られ、溜めた湧水を生活用水などに利用した水場。かつては相模川沿いに数多く存在したが、今では水量が少なくなり使用されていないところも多い

ライター:小方 サダオ

豊富な湧き水を溜めた“ヤツボ”

相模原市には湧水を利用した独特な水場があるという。投稿によると、怪しい雰囲気もあるとのことだが、ヤツボとはどういうものなのだろうか。

まずは、ヤツボが何なのか、インターネットで調べることにした。

相模原市のホームページによると、「相模川を望む崖沿いには湧水地が数多くあり、大島から田名地区にかけて、その湧水を溜めた場所を『ヤツボ』と呼ぶ」とあった。また「大島地区では10ヶ所以上のヤツボが確認されていたが、多くは枯渇し現在も利用されているところは限られている」という。かつて多くあったヤツボは、今では少なくなっているようだ。

ヤツボがあるという大島・田名地区あたり(青枠)(© OpenStreetMap contributors)

投稿ではインターネットで3ヶ所ほどヤツボが見つかるとのことだったが、グーグルマップには4ヶ所のヤツボが表示された。

マップによると、主に相模川沿いにヤツボは並んでいる。

地図に表示された4つのヤツボ(© OpenStreetMap contributors)

この表示された4ヶ所のヤツボを訪れることにした。

横浜駅から、電車で約30分の相模原駅で降り、ヤツボが多くあるという相模川の方向に向かう。

山沿いに流れる相模川

まずは投稿のものと思われる、“大島水場(おおしまみずば)のヤツボ”を目指す。

“大島水場のヤツボ”の入口

現地に到着すると、入口には“大島水場のヤツボ”と書かれた看板があった。

中に入ると、階段やフェンスなどがあり、きちんと管理されている。

独特な雰囲気があるヤツボ

階段を降りると、水路のように水が流れており、湧き水がでている場所があった。その場所には「御神水」と刻まれた石碑が設定されている。

水源にある石碑。水が湧き出ている

水源から水路を流れて相模川へと注いでいる

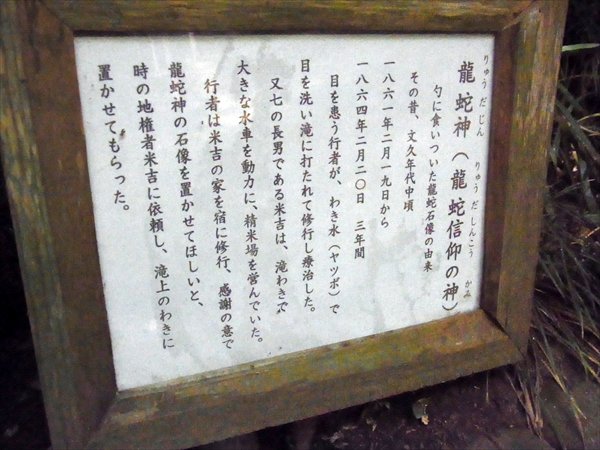

また中には社があり、その中に奇妙な像が祀られていた。そばに建てられた看板には「龍蛇神(りゅうだじん)」と説明書きがあり、この場所で目の病気を治すために湧き水で目を洗うなどし修業していた行者が、治癒したお礼に奉納したものだという。

「やつぼ」と書かれた石碑や社がある

社の中には、柱に巻き付いた龍のような姿の像が祀られている

龍蛇神の由来が書かれた看板

石碑や龍蛇神などがあり、神秘的な印象を受けた大島水場のヤツボ。かつては、地域の人々が飲料の取水や洗い場として利用していたようだ。湧き水に関しては、近くにある日々(ひび)神社のご神水としても利用されていた、と相模原市のホームページに記述があった。

大島水場のヤツボは、修行者が奉納した龍蛇神もあり、ヤツボは神聖な場所かもしれないと感じた。ヤツボと神社の関係について、日々神社に伺うことにした。

ヤツボから徒歩8分ほどの日々神社

日々神社の神職によると「ご神水については聞いておりませんが、本社には日々神社のご神体がヤツボから発掘されたという伝説が伝わっており、大島水場のヤツボとの関連はあります。また龍蛇神といえば、境内のご神木に白蛇の姿をした神様が2体見えるという人がいたり、蛇にまつわる話もあります。さらに、ご神木の参拝者には健康になるご利益を得た方もいるようです」と話してくれた。

一般的に各地の蛇(龍神)は、雨乞いを祈る対象として水神とされている。しかし、大島水場のヤツボで修行者にご利益を与えた水神の存在は、ヤツボからご神体が発見された神社との関係から、もしかしたら今も日々神社の境内に宿っているのかもしれない。

樹齢300年のクスノキ

日々神社の御神木

そのほかのグーグルマップに表示されたヤツボにも、実際に行ってみることにする。

次に向かったのは “大島中ノ郷(おおしまなかのごう)のヤツボ”。このヤツボも整備されていて、水源まで下りやすくなっていた。

住宅地のはずれにある“大島中ノ郷のヤツボ”

ヤツボに向かう

水源まで下りると、透き通ったきれいな湧水が出ている周囲に、水が溜まるように丸い石で石組みされていた。水源地点には「八大龍王(はちだいりゅうおう)」と刻まれた石碑が立っていた。

右下の大きめの石の奥が水源だ

源泉の近くに立つ石碑

丸みのある石の奥からきれいな水が勢いよく湧いている

また、このヤツボに来る道中に気づいたのだが、“大島中ノ郷のヤツボ”の周辺には地下水脈が豊富なせいか、井戸のある家が多いようだ。ヤツボと関係があるかもしれないと思い、住民にお話を伺うことにする。

近所で井戸を所持する旧家の男性Aさんに井戸ついて伺うと「この井戸は1923(大正12)年に発生した関東大震災の時に、水場の確保として各部落で作ったものです」と話してくれた。

Aさんの井戸。今は使われていないようだ

また、Aさんは「うちでも水神様は祀っています。ヤツボや井戸を守る守護神としています」とのこと。

井戸の近くにあった“月天(がってん)水神”と彫られている石碑

大島中ノ郷のヤツボは、“大島水場のヤツボ”同様に管理された場所であった。Aさんの「ヤツボや井戸を守る守護神として個人宅で水神様を祀る話」などを聞くと、いかに近隣住民がこの地区の地下水を大切に思っているのか強く感じた。

続いて、“古清水上組(こしみずかみぐみ)のヤツボ”に向かった。

“古清水上組のヤツボ”

このヤツボは、円状に石やコンクリートによって堰(せき)が作られ、水が溜められている。しかし、湧水の量が少ないせいか下流には流れず、溜まった水が停留している印象だった。

円状に水が溜められたヤツボ

今までのヤツボと比べて水量は少ない

最後は“田名のヤツボ”だ。このヤツボは、今までのものと違い、相模川から1km以上離れた場所を流れる小さな川沿いにある。看板はなく、ガードレールが切れた場所を降りたところにあった。

“田名のヤツボ”は相模川から離れた場所の八瀬川沿いにある

道路沿いにあり、ガードレールの切れ目から入ることができる

ヤツボは、丸石で堰が作られているものの、湧水の水量が少ないため、“小清水上組のヤツボ”のように水たまりといった状態だった。

大量の丸石で作られた堰

4つのヤツボを訪れて分かったことは、湧き水の状態は、良好なものや枯れているものなど場所によって状況は違っていた。水が豊富な場所については管理され、用途に限りがあってもヤツボの水は使用されているようだった。また、湧き水が神聖なものとして扱われている印象もあった。